PAOLO GRASSINO | GUERRA È SEMPRE

PAOLO GRASSINO

“Guerra è sempre”

01.06.208 – 28.07.2018

Testo di Fabio Vito Lacertosa

“Quando c’è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe, in secondo alla roba da mangiare; e non viceversa […] perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale l’inverso. – Ma la guerra è finita, – obiettai: e la pensavo finita […]. – Guerra è sempre, – rispose memorabilmente Mordo Nahum».

Primo Levi – La tregua [1963], ora in Opere, I, pp.233-242.

Non ci sono che tre modi di essere in relazione alla guerra: la si può fare, subire o ignorare. La mostra di Paolo Grassino presso la galleria davidepaludetto|artecontemporanea è una “chiamata alle armi”. Questo titolo è esplicito, rappresenta una presa di coscienza di una visione da cui non ci si può sottrarre. Da un lato le parole di Mordo Nahum “continuano a starci dentro”, e dall’altro ogni tentativo di utilizzarne altre rappresenta un giro vano, una sorta di daccapo da cui non si può s-fuggire.

Una guerra già finita è spesso ricordata con piccole cose come cibo, scarpe; varie umanità che resistono, gente che vive, malgrado tutto. Al contrario le memorie visive di una guerra in corso sembrano tutte sequenze sature, dove le persone finiscono per essere accidenti mortali del paesaggio, e perdono il loro impatto di verità per assurgere al ruolo di dimostrazione della notizia. Qualora tralasciassimo però i soggetti e osservassimo ciò che non è animato, potremmo non solo constatare un paesaggio “eroso, mangiato”, ma potremmo registrare con il sismografo dell’artista le variazioni e i modi in cui gli oggetti diventano altro. Dalle automobili alle trincee tutto diventa altro da sé. Ciò che era oggetto d’uso concreto diviene astrazione e forma nuova, come avviene nelle grandi demolizioni urbane, con la loro gestualità meccanica e rivelatrice. Grassino osserva le architetture, gli oggetti, la quotidianità del dopo. Si occupa di testimoniare le carcasse del meccanismo sociale, «recipienti» di ideologia ripresi dal momento in cui essi diventano vuoti e privi di attualità politica. Laddove proprio la politica smette di essere equilibrio e diventa caccia o guerra, Grassino osserva gli eventi storici diventare relitto e consegnarsi prima ai telegiornali e subito dopo agli smemorati e agli sciacalli.

Ma chi usa per professione la materia può e sa osservare lo sviluppo formale delle macerie per capire le dinamiche che portano alla rovina, anzi le cause stesse della rovina. In quest’ottica, cogliere la sensualità delle forme, pur nell’abbattimento, non è sadismo ma freddezza critica; un certo istinto di realtà che si fa necessario passaggio affinché non si riempia di macerie la profondità della memoria oltre che la superficie della terra. Le opere che compongono quest’installazione sono quattro e in qualche modo tutte rappresentano la metafora di un relitto, visto da più angoli, da più punti di vista. La prima è un muro di cemento che rappresenta una war skyline urbana, ridisegnata con la computer grafica e trattata con la water jet, – ultima frontiera della scultura industriale che non lascia tracce o bruciature come il laser. Essa tratteggia una scenografia che ricorda l’immagine di un transatlantico in caduta.

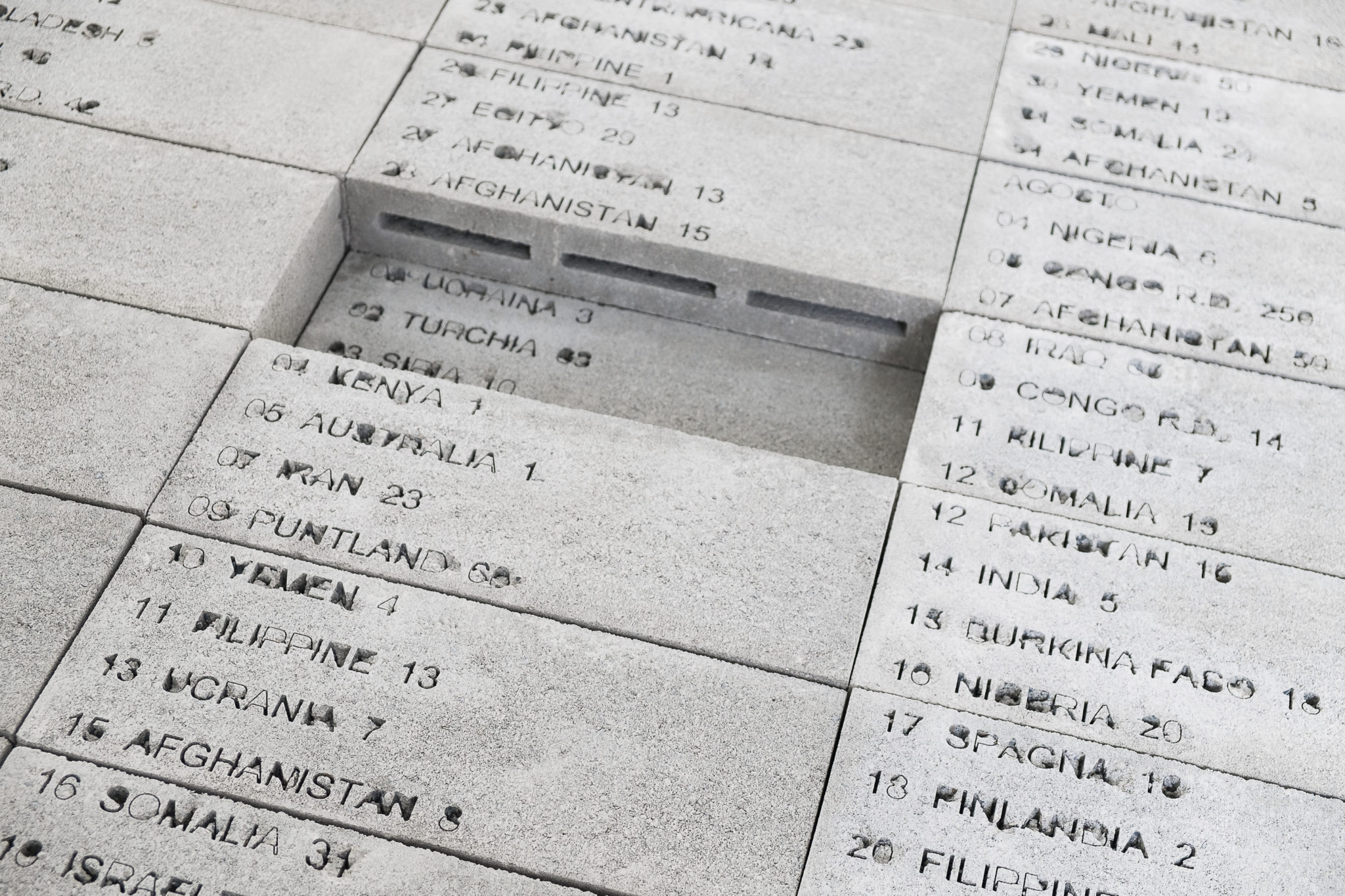

Alle estremità dello spazio, campeggiano due gruppi di chair-ing, ovvero sedie demolite in un furore espressionista e poi ricomposte insieme ad una scala, o schiacciate contro il muro insieme a dei pezzi di bicicletta. Per entrambi gli assemblaggi giunge poi la mano del materiale sintetico a riordinare e rivestire il tutto con un “manto pietoso”: la vegetazione industriale si riprende ciò che il frutto del surplus industriale aveva compromesso o distrutto. Grassino, in questo caso, come agito da una mano misericordiosa, è mero esecutore e non artefice di una ricostruzione che non giudica le forme e che anzi si lascia andare ad un respiro liquido e buio che unisce tutto ciò che è fuori dall’umano in un universo/mare che abbraccia ogni cosa: “le sedie rappresentano un modo di pettinare la violenza, un modo per ridare un ordine alle cose”. Ricci di mare, orse maggiori in fila, galassie filtrate da tutti i carri non armati dello spazio.Infine, nella sala centrale della galleria, vi è un totem discreto ma disturbante da cui bisogna passare più volte, un singolare calendario che conta le vittime della guerra e le unisce alla nazionalità, visibili e identificabili da tutti, proprio per essere esemplare al pari di un medagliere. Ma la medaglia che ci si appunta è una medaglia che buca il petto e uccide. Una sorta di non riconosciuto monumento funebre da dedicare al fallimento delle Nazioni Unite. Un monumento che parla chiaro come una cartina geografica, una mappa dei morti in vece dei luoghi, che tornano, per quantità ed importanza numerica, a ridisegnare nella nostra memoria l’esistenza dei luoghi. Le scritte seppellite da altre scritte. Un anno seppellisce un altro anno. È il frutto malato di quando si fa insegnare la geografia agli economisti, il welfare agli ingegneri e l’urbanistica ai ministri degli esteri.Oggi la tecnologia, tra gli altri, ci permette il lusso di non osservare con attenzione gli equilibri dei luoghi, “di arrivare e impiantare un palazzo in una palude”, di guardare sempre avanti. Ed è per questo che Grassino non è l’ABC ma l’X,Y,Z della memoria storica, il «Ctrl Z» di ciò che viene dimenticato, e riporta tutto un passo indietro. Usa lo spettacolo e la tecnologia in funzione azzerante, usa i conflitti precedenti per scavare la trincea del fronte odierno, sempre nascosto, sempre sottile; usa i relitti come barricate da cui difendersi dal decadimento dell’abbandono. E’ un cecchino posto a difesa del reale dimenticato, è un portatore esemplare delle istanze di una nuova figura mitologica: l’individuo-coro, l’individuo contemporaneamente collegato e solo.

È dunque il Grassino di Analgesia che ritorna, quando afferma la necessità di: “difendere un confine, anche se è un confine o una tana fatta di rottami, fatta di scarti, di quello che abbiamo prodotto”. L’uomo è sempre in conflitto con oggetti che ha costruito e che dopo aver smesso di essere ermetici vengono dunque “abitati dai cani”. Le carcasse svuotate diventano le case di questi cani. “Siamo noi”. L’abbandono semplicemente apre e svuota ciò che prima era ermetico, chiuso, scatola. Ma l’abbandono e il bombardamento appartengono alla stessa radice concettuale? Quando si abbandona qualcosa la si rende in qualche modo carcassa cava, perché o non interessa più preservarne il contenuto o si ritiene che non vi sia un contenuto da preservare. Quando si bombarda qualche luogo se ne rendono cave le architetture, le si svuota in maniera più diretta, e facendo questo si rende tutto percorribile dagli esseri. I cani. Gli uomini cani. Convitati di pietra di Guerra è sempre. Il bombardamento è frutto di una disoccupazione dell’attenzione. I territori non già abbandonati da essa finiscono per essere imbombardabili. Ma se per Grassino: “L’arte non è catarsi, non è una cura, ma un sistema per poter porre delle domande e attendere delle risposte”, allora il discorso sulla guerra è anche un discorso sull’esistere nell’arte.

La consapevolezza e la forza di aspettare il giorno in cui non accada nulla di importante per tributare l’unica, vera solidarietà alla condizione umana: #jesuisrien.